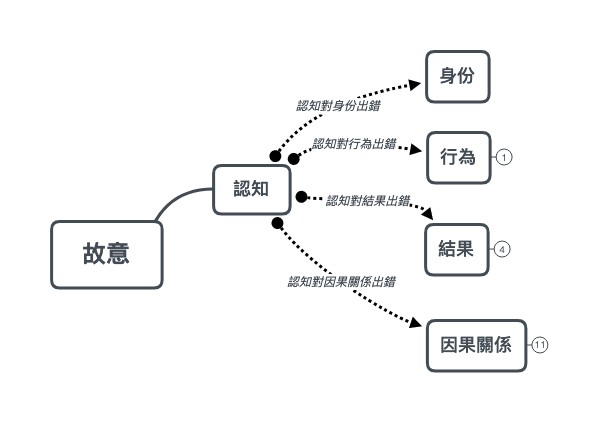

接續上一篇『故意篇一』我們已經教完故意的種類,也就是『意欲』後,接下來故意的『認知』」才是故意最重要的,也是故意常常考的考點,那到底什麼樣叫做有認知?我們用下面的圖來說明:

對於『客觀構成要件』的認知錯誤,我們就會認定故意出了問題,只要犯罪人陷入了『構成要件錯誤』,故意就極有可能不成立,簡單說如果上圖,對於任何一條線出問題,就表示犯罪人陷入構成要件錯誤,那故意就不會成立,相反的如果都沒有出問題,就是對於犯罪有故意。那接下來我們就會對於這四條線一一來說明,可能的題型,以及解題方法:

一.故意-身分的錯誤(行為主體的認知錯誤):

我們用下面這個題目為例:

例題:甲帶小孩乙跟丙去海水浴場戲水,就玩水的途中,乙不小心溺水,結果甲誤以為是別人的小孩而不去救助,最後乙就這樣溺水身亡。

對於上述不救助的行為,我們很快可以知道此行為是不作為,甲也對於自己的不作為有完整的認知,且對於死亡的結果有意欲,但是對於那是自己的小孩這個保證人地位卻沒有認知,所以故意對於身份那條現出錯,因此還是認定甲不具備故意。這也是國考題愛考的,故意對於身分的錯誤,也就是行為人對於『保證人地位』的事實沒有認知。

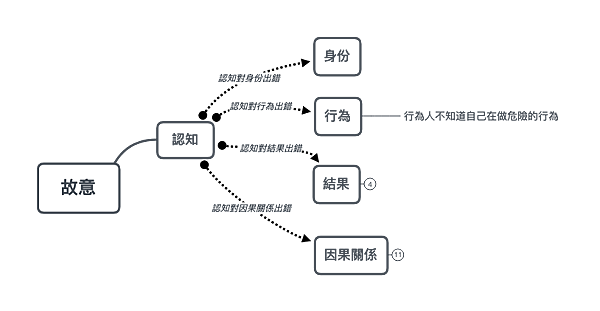

二.故意-行為的錯誤:

我們用下面這個題目為例:

例題:甲想殺害身材高大的乙,打算先用安眠药使乙昏迷,然后勒乙的脖子,致其窒息死亡。由于甲投放的安眠药较多,乙吞服安眠药后死亡。

對於這一類的題型我們常常見到出現在國考題目當中,他就是典型的,『犯罪結果提前發生』的題目,甲本來的犯罪計畫是想要勒頸致死,沒想到卻是因為安眠藥使乙死亡,犯罪歷程與犯罪人想像的不一致,屬於犯罪結果提前發生的考題,考試建議寫法如下:

(一)行為人知道自己在做什麼行為但對於自己在製造危險的行為沒有認知,所以不具備故意,討論過失。

(二)行為人做的A行為和B行為當作是一個完整的行為,而行為人對於自己的行為是一個危險的計畫,有完整的認知且犯意並未中斷,兩者具有時間和空間的密接性,故屬於xx犯罪無疑。

這時候再將題目帶進去考論,把上面的題目帶進去就會變成:

(一)甲知道自己在下安眠藥有認知,但對於自己在下安眠藥是屬於製造危險的行為沒有認知,所以不具備故意,討論過失。

(二)甲做的下安眠藥的行為和勒頸的行為當作是一個完整的行為,而甲對於自己殺乙是一個危險的計畫,有完整的認知且犯意並未中斷,兩者具有時間和空間的密接性,故甲屬於殺人故意無疑。

所以如果依照上述推斷,會產生兩種結論(故意或過失),這時候同學就要看考題如何設計,再來決定要採哪個方向作結論,

不過通常在國考中,會以成立故意的方向偏多,因為這樣你才有辦法往下寫考點。

下一篇我們會再繼續介紹其他『認知』出錯的種類,請敬請期待。

老師在這裡出一個練習題讓同學可以做練習:

例題:甲計畫將乙打昏之後,投入海中將乙溺死身亡,沒想到甲在將乙打昏頭部的時候,因為下手太大力,導致乙已經早已身亡,試問甲該如何論處?

點擊連結➡️👍『刑法申論一百題』

點擊連結➡️👍『稱霸刑法選擇題庫-單元解析版』

點擊連結➡️👍『稱霸刑法選擇題庫-年度衝刺版』

P.S.部落格與FB粉絲專頁會常更新文章,皆與國考公職有密切關係,

快點把FB追起來,便於即時收到更新資訊。

❤️王元雲端教室粉絲專頁➡️https://www.facebook.com/CLclassroom/

📪王元雲端教室連絡信箱➡️lawcriminal2019@gmail.com